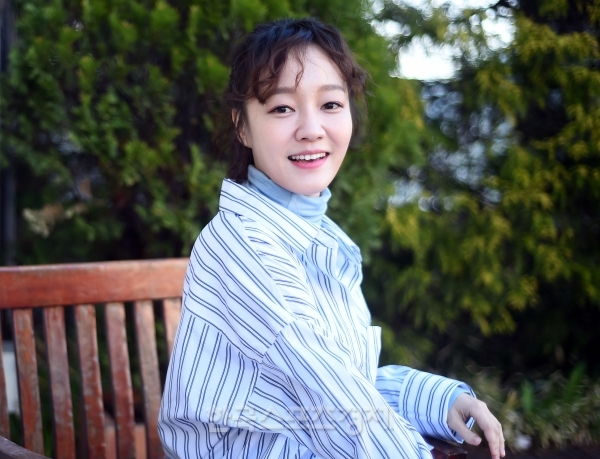

[한국스포츠경제=신정원 기자] 고등학교 때부터 연극에 빠져 묵묵히 한 길만 걸어온 배우 류혜린(34)은 올 초부터 기분이 좋다. 연극 '응, 잘가'를 통해 죽음을 앞둔 할머니를 연기하면서 삶에 대한 높은 공감대를 만들어 관객과 뜻깊은 교류를 했기 때문이다. 영화 '써니'(2012) 욕배틀녀라는 불량소녀로 눈도장을 찍었지만, 사실 류혜린은 예의·매너는 물론 속정 깊고, 동료들과 나누는 모든 순간을 의미 있게 여기는 그런 배우다. 롤모델 역시 인간미가 좋기로 소문난 배우 이정은을 꼽았다. 그는 "정은 선배는 자신보다 어린 선배라도 '배우 대 배우'로 대한다. 그런 점을 닮고 싶다"며 "연기적으로도 주변에 휘둘리지 않고 묵묵히 한 길만 걸어가는 그런 배우가 되고 싶다. 무대에서만큼은 커 보이고 싶다"고 웃음 지었다.

-영화 '써니'(2012) 이후 활동에 대해 궁금해하는 분들이 많다. 간략한 소개 부탁한다.

"영화 '써니'에서 욕배틀녀로 얼굴을 알렸다. 이후로는 드라마, 연극에서 다양하게 활동했다. 최근에는 드라마 '커피야 부탁해'(2018)를 끝냈고, 올해 초 연극 '응, 잘가'로 관객을 만났다."

-연극 '응, 잘가'는 어떤 작품인가.

"일본 유명 작가님의 신작이다. 죽음을 앞둔 할머니들이 50년을 함께 한 친구들과 여행을 떠나는 내용이다. 나는 그중 나이가 제일 많은 할머니 역을 맡았다. 할머니 역할을 젊은 배우들이 한다는 게 포인트다. 일본에서도 젊은 배우들이 연기했다. 분장은 과하게 하지 않았다. 연극이라는 건 '이제부터 우리는 이 무대 안에서 할머니야'라는 약속이 허용된다고 생각해 분장은 거의 안 했고, 목소리 정도만 변형해 연기했다. 연기하는 우리도 새로웠지만, 보는 관객들도 색다르게 보더라."

-작품의 어떤 점에 매력을 느껴 참여하게 됐나.

"사실 처음에 대본을 처음 받았을 땐 죽음을 앞둔 사람을 연기해야 한다는 것에 부담을 느꼈다. 눈도 잘 안 보이고, 잘 들리지도 않는 그런 나이 많은 분을 연기해야 하기 때문에. 그런데도 하고 싶다는 생각은 계속 들었다. 어차피 앞으로 올 시간이라고 생각하고 참여하게 됐다. 젊은 사람들이 관객한테 우리 몸으로 하여금 우리가 생각하는 '늙음'을 보여주는 것이 어떻게 보면 의미 있는 일이겠다 싶었다. 주된 내용은 죽음에 대한 얘기지만, 그 속에 삶에 대한 이야기도 있다. 하면서도 공감이 많이 돼 함께 하길 잘했다는 생각을 했다."

-연극은 라이브로 진행되기 때문에 돌발 상황이 생길 때가 있다. 때문에 연기하게 더 부담되지 않을까 싶다.

"그래서 연극 연기를 무서워하는 분들이 계신데, 나는 오히려 더 안 무섭다. 라이브라는 건 생명력을 쥐고 있어서 나와 상관없이 시간이 흘러간다. 대사를 까먹었다 한들 그 시간에 놓여있기만 하면 된다. 연극은 관객들과 나름 동등하게 놓여있는 것 같다. 똑같이 듣고, 느끼고, 시간을 나눈다. 찍히고 나서 보는 결과물 보다 그 순간을 같이 공유한다면 좋은 연기라고 생각한다. 드라마, 영화의 경우는 나를 찍고 있는 촬영 감독님, 모니터를 통해 확인하는 감독님, 상대 배우, 그 찰나를 같이 잘 공유한다면 행복한 시간인 것 같다."

-연극으로 데뷔해 꾸준히 무대에 오르는 걸 보면 '연극'에 대한 남다른 의미가 있는 건지도 궁금하다.

"내가 생각하는 좋은 연기는 누군가의 마음을 조금이라도 동하게 만드는 그런 거라고 생각한다. 그럴 때는 연극이든, 영화든 어떤 가치가 좋다고는 말을 못 하겠다. 내가 좋아하는 연극의 가치는 그 순간이니까. 사실 연극은 그 순간을 만들기 위해 연습을 굉장히 많이 한다. 2시간을 위해 10시간 연습하기도 하고. '우리 함께 약속한 거 그날 보여주는 거야'하는 작업이니까. 그래서 사실 드라마 데뷔할 때 조금 무서웠다. 시스템도 빠르고, 카메라 찍는 그 순간에만 서로 호흡하니가 혼자인 느낌이 들었다. 그럼에도 드라마 역시 같은 시간을 공유하는 목표를 갖고 열심히 하려고 한다."

-연기를 시작하게 된 계기도 궁금하다.

"요즘 나도 궁금하다. 어떻게 내가 연기를 하게 됐지 싶다. 17살 때, 우연히 연극 천재에 대한 만화책을 읽었다. 키가 작고 보잘것없는 주인공이 연기 천재인 내용인데, 연극에 대해서도 잘 그려져 있고, 굉장히 인상적이었다. 그래서 고등학교 때 연극부에 들어갔는데, 사실 이걸 직업으로 택할 거라고는 생각하지 않았다. 그저 연극 주변에만 맴돌고 싶다고만 생각했는데 어느 순간 내가 연극에 빠져있더라. 대학도 경성대학교 연극영화과에 들어가 부산에서 활동하다가 2009년 서울로 올라왔다. 10년이면 강산이 변한다고 하는데, 진짜 변하긴 하는구나 느낀다. 연극 일을 계속하면서 좋은 동료들도 만나고, 아직도 친구들이 '우리 연극하는데 같이 할래?'하면 욕심이 올라온다."

-꿈꾸는 롤모델이 있나. 어느 선배를 가장 존경하고 본받고 싶나.

"두 분 계시다. 김혜자 선생님과 이정은 선배님. 김혜자 선생님의 젊은 시절 드라마를 최근 계속 찾아서 보고 있는데, 지금 봐도 그 연기가 촌스럽다는 생각이 하나도 안 든다. 너무 재미있다. 연기가 유머러스하고, 한 번 보면 몇 편을 계속 보게 된다. 시대와 모든 것을 초월한 그런 연기인 것 같다. 이정은 선배와는 공연을 두, 세 번 함께 했었다. 사실 연극판에서는 '정은 선배님은 사랑이지'라고 통한다.(웃음) 아무리 자신보다 어린 배우라도 하대하지 않고, 배우 대 배우로 대해주신다. 연기도 연기지만, 인간적으로도 너무 닮고 싶다. 예전부터 우스갯소리로 '(정은 선배를) 국가에서 국보로 지켜줘야 된다'고 말하곤 했는데, 요즘 선배의 그런 매력을 시청자들도 알아봐 주시고, 좋아해 주셔서 나도 기분이 좋다."

-오랫동안 연기 생활하면서 슬럼프도 겪었을 것 같은데, 어떻게 극복해왔나.

"주어진 것에 '아, 이게 기회야. 내가 잘 될 수 있는, 사람들이 찾아줄 수 있는 기회'라고 생각하면서 일을 한 것 같다. 어렸을 때는 그랬다. 2012년도에 영화 촬영 중 오토바이 연습을 하다가 사고가 난 적이 있다. 그때 골반이 부러져 출연하고 있던 드라마 '유나의 거리'에서도 하차해야 했다. 그 일을 겪은 후 내 자신이 많이 달라졌다. 예전엔 우울에 잘 취하는 성격이었는데, 정말로 곤경에 처하고 나니까 오히려 우울에 빠지지 않으려고 하더라. '지금보다 잘 될 거야'라는 게 간절했는데, 사고 후부터는 그런 것도 극복하게 되더라. 그래서 그런지 아직까지 연기를 하고 있을 때 내 자신이 가장 자랑스럽고, 사랑스럽고 좋다.(웃음)"

-대중들에게 어떤 배우로 기억되고 싶은가.

"(연극을 통해) 노인 역할도 넘나들었으니까, 이제 연극에서는 크게 보일 자신이 있다. '작지만 커다란 배우', '무대에서 안 작아 보인다'라는 칭찬 들을 때 기분이 가장 좋다. 사람이 커 보일 수가 있구나 싶으면서, 보이는 게 다가 아니라는 걸 느꼈다. 카메라 앞에서도 그런 존재가 되고 싶다."

신정원 기자 sjw1991@sporbiz.co